¿Qué es un caso clínico?

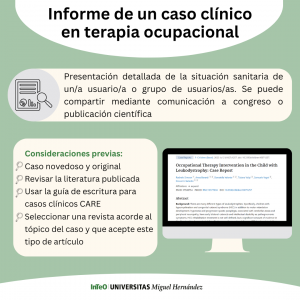

Un caso clínico o serie de casos se define como la presentación detallada de la situación sanitaria de un/a usuario/a o grupo de usuarios/as. Tradicionalmente, la publicación de casos clínicos estaba relacionada con el ámbito de la medicina, pero en la actualidad, se están presentando también publicaciones de casos clínicos en otras disciplinas sociosanitarias, contribuyendo así a la evidencia científica en esos campos. Aunque, según la pirámide de la evidencia tradicional este tipo de estudios aporta un bajo nivel de evidencia científica, puede ser el inicio de la investigación cuando nos enfrentamos a casos inusuales o novedosos.

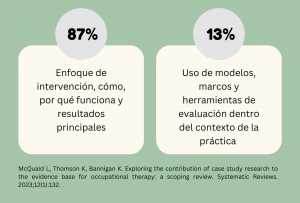

Un estudio de caso(s) aborda el análisis en profundidad de un fenómeno que ocurre dentro de un contexto real, basándose en la recopilación de información para obtener una comprensión profunda del caso. Por lo tanto, supone una metodología alternativa cuando realizar estudios que requieren más tamaño muestral no es apropiado o factible. Una revisión de alcance reciente sobre la investigación de estudios de casos en terapia ocupacional determinó que la mayoría de los casos tenían un enfoque de intervención (87%), informando sobre cómo y por qué funciona una determinada intervención en terapia ocupacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las conclusiones extraídas de estos casos para la práctica, tienen que tomarse como preliminares o experiencia piloto, puesto que lo que funciona en una persona puede no ser válido en el resto. Los demás de casos que se incluyeron en la revisión de alcance, contribuyeron a la comprensión de otros aspectos de la práctica clínica como el uso de modelos, marcos y herramientas de evaluación dentro del contexto de la terapia ocupacional (1).

Si eres un/a terapeuta ocupacional que trabaja en el ámbito clínico y alguna vez te has planteado comunicar y compartir un caso inusual e interesante, puedes hacerlo mediante una comunicación a un congreso científico o una publicación en una revista científica. Algunos ejemplos de casos clínicos que se han publicado en terapia ocupacional son:

- Occupational Therapy Intervention in the Child with Leukodystrophy: Case Report. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37508754/

- Intervención mediante imaginería motora tras una encefalopatía post-hipóxica. A propósito de un caso. https://www.revistatog.es/ojs/index.php/tog/article/view/226

- Effect of Play-based Occupational Therapy on Symptoms of Hospitalized Children with Cancer: A Single-subject Study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28503651/

Si, en cambio, te has decidido realizar un artículo científico, a continuación, te dejamos algunas consideraciones previas para ayudarte en este proceso:

- Seleccionar un caso clínico que merezca la pena ser publicado por su originalidad y novedad. Esta originalidad puede venir dada por el tipo de patología o condición, presentación simultánea no habitual de dos patologías o condiciones, aplicación de una intervención innovadora, etc.

- Revisar previamente la evidencia científica ya publicada para determinar si el caso ha sido documentado previamente o tiene algún antecedente. En el supuesto de que se haya publicado un caso similar, a menos que el tuyo tenga un enfoque distinto, no debería de ser publicado. El resumen de los antecedentes previos de casos similares será muy interesante para resumir la evidencia previa sobre tu caso.

- Para la redacción de los apartados correspondientes al caso clínico, te recomendamos la guía CARE disponible en la Red Equator.

- Busca y selecciona una revista de publicación acorde a la temática de tu caso yasegúrate de que la revista acepta este tipo de estudios (no todas las revistas publican casos clínicos). Algunas de ellas, propias de la terapia ocupacional, pueden ser la American Journal of Occupational Therapy (AJOT, revista internacional) o la Revista de Terapia Ocupacional Galicia (TOG, revista nacional). Además, existen revistas dedicadas a la publicación de casos clínicos, como pueden ser Clinical Case Reports o BMJ Case Reports.

Redacción del caso clínico

Existen algunas guías para terapeutas ocupacionales que os pueden servir de ayuda en este proceso, como es la de propuesta del Royal Collage of Occupational Therapists.

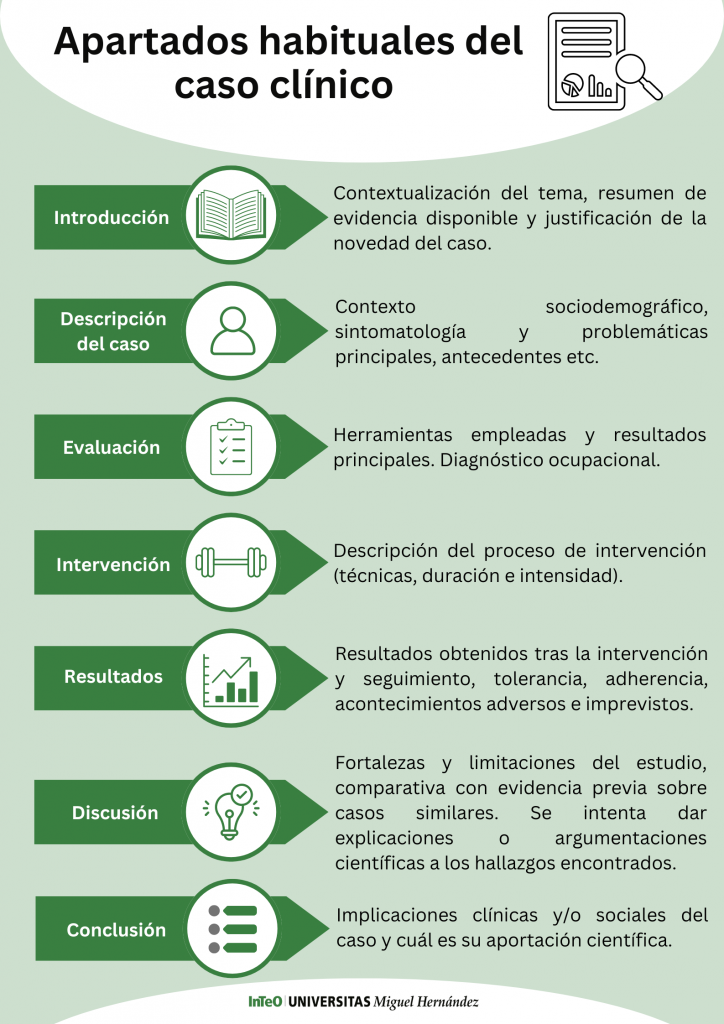

Los apartados habituales que se incluyen en un caso clínico de terapia ocupacional sobre una intervención (el más habitual) se describen a continuación (2,3).

Título. Recuerda que debe ser breve, pero sin olvidarnos de la patología, condición e intervención de interés principal, además del tipo de estudio, que , al tratarse de un informe de caso, se debería incluir “case report”.

Autores/as y afiliaciones correspondientes. Como explicamos en la entrada de autoría, todas las personas que cumplan los siguientes criterios pueden ser consideradas autoras: 1) contribuir sustancialmente a la concepción o al diseño del trabajo; o a la obtención, el análisis o la interpretación de sus datos; 2) haber participado en la redacción del manuscrito o en su revisión crítica aportando contenido intelectual relevante; 3) haber aprobado la versión final a publicar; 4) haber aceptado ser responsable de todos los aspectos del trabajo para garantizar la exactitud e integridad de cualquiera de sus partes. Recuerda que es importante que siempre firmes de la misma forma para que las bases de datos te reconozcan como una misma persona autora. Además, no debes olvidarte de la afiliación que es la pertenencia de una persona a una organización, institución, grupo o entidad.

Resumen y palabras clave. El tipo de resumen (estructurado o no estructurado) y su extensión, vendrá marcado por la revista en la que quieras publicar. Sin embargo, independientemente del formato, el resumen deberá contener información resumida sobre la introducción (objetivo y justificación del estudio), descripción del caso (características relevantes de la/s persona/s usuaria/sy recogida de datos), resultados principales y la conclusión y/o implicación para la práctica que se extrae del caso. Se incluirán de 2 a 5 palabras clave que identifiquen la patología, condición e intervención principales y el tipo de estudio, en este caso “case report”.

Introducción. En este apartado se contextualiza el caso (datos relevantes sobre el impacto de la patología o condición como prevalencias, datos de enfermedad rara, etc.), y se realiza un breve resumen de la información descrita en la literatura científica sobre otros casos similares. Además, se debe justificar el porqué es interesante su publicación, qué aporta y sus implicaciones para la salud pública.

Descripción del caso clínico. Este apartado incluye información relevante sobre el/la usuario/a, como sus datos sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, país de nacimiento, etc.) y la descripción detallada de la patología, sintomatología y/o condición que presenta. Además, puede incluir datos sobre antecedentes médicos, familiares y psicosociales (por ejemplo, estilos de vida, consumo de sustancias, intervenciones realizadas en el pasado, comorbilidades, etc.) que ayuden a contextualizar y comprender mejor el caso.

Proceso de evaluación. Descripción de todas las herramientas empleadas y los resultados obtenidos en la evaluación inicial de la persona usuaria. En este apartado, es importante resaltar que en la medida de lo posible, se utilicen herramientas adaptadas y validadas a la población con la que se corresponde el caso, para así poder asegurarnos de que los resultados obtenidos en la evaluación se corresponden con el estado real y ajustado del/de la usuario/a y que no existen errores de medición, comprensión u otros factores que puedan influir. Por último, podemos incluir información explícita sobre el diagnóstico ocupacional, desempeño ocupacional o capacidad funcional de la persona usuaria.

Intervención empleada. Se describe el tipo de intervención (técnicas, modelos y actividades empleadas) y las características de la misma en cuanto a la dosis, duración e intensidad (cronograma, número de sesiones, etc). Además, se debe de describir cualquier cambio que haya sido acontecido durante la intervención.

Para facilitar y guiar este proceso de recogida de datos sobre el caso en el proceso de evaluación e intervención, la guía CARE ha elaborado un diagrama de flujo sobre cómo debe plantearse la recogida de datos del/de la usuario/a, de modo que puedan recogerse sistemáticamente y redactarse de acuerdo con las directrices CARE.

Resultados y seguimiento. Se incluyen en esta sección los resultados obtenidos tras el proceso de intervención (recogidos en la reevaluación) y resultados de seguimiento (en el caso de que se hayan realizado diferentes mediciones de seguimiento en el tiempo). Además, también se puede añadir información sobre la tolerancia y adherencia del/de la usuario/a o grupo de usuarios/as a la intervención y si han surgido acontecimientos adversos e imprevistos a tener en cuenta.

Discusión. Resumen de los hallazgos principales del caso clínico donde se destacan las principales fortalezas y limitaciones del estudio y se compara todo el procedimiento realizado con la literatura anterior sobre casos similares. Se intenta dar explicaciones o argumentaciones científicas a los hallazgos encontrados.

Conclusión. Se mencionan las implicaciones clínicas y/o sociales del caso, se enfatiza lo relevante y cuál es su aportación científica aplicada al ámbito clínico.

Referencias. Listado de artículos científicos empleados en diferentes partes del texto. El estilo de las referencias vendrá marcado por la revista de publicación. Para que este proceso de referenciación sea automático puedes utilizar un gestor bibliográfico (puedes leer más acerca del uso de gestores en este enlace).

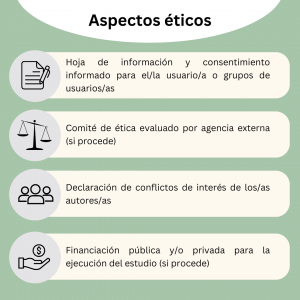

Aspectos éticos. Debemos destacar que es de suma importancia disponer de un documento de consentimiento informado firmado por la persona o personas que constituyen el caso clínico o la serie de casos presentado para hacer uso y publicación de sus datos. Además, para este tipo de estudios cada vez es más habitual que se solicite que haya pasado por un comité de ética (agencia de evaluación externa que comprueba que se cumplen con los aspectos éticos necesarios para llevar a cabo el estudio). También debemos de declarar si existe algún tipo de conflicto de interés por parte de los/as autores/as del artículo. Por último, se debe añadir un apartado que incluya si el estudio ha recibido algún tipo de financiación pública o privada. Toda esta información debe quedar reflejada e incluida en el manuscrito en el apartado que determine la revista.

Material Suplementario o Anexos (Opcional). En algunas ocasiones se incluye algún tipo de material suplementario, como puede ser el modelo de consentimiento informado, copia de las evaluaciones empleadas, imágenes o diagramas del proceso de intervención, entre otros.

Bibliografía

- McQuaid L, Thomson K, Bannigan K. Exploring the contribution of case study research to the evidence base for occupational therapy: a scoping review. Systematic Reviews. 2023;12(1):132.

- Palisano RJ. The Case Report, Case Study, and Single Subject Design. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics. 2007;27(4):1-5.

- Riley DS, Barber MS, Kienle GS, Aronson JK, von Schoen-Angerer T, Tugwell P, et al. CARE guidelines for case reports: explanation and elaboration document. Journal of Clinical Epidemiology. 2017;89:218-35.

Irene Campos Sánchez

Terapeuta Ocupacional, Máster en Terapia Ocupacional en Neurología y Máster en Salud Pública. Investigadora predoctoral FPU en el programa de Doctorado en Salud Pública y Ciencias Médicas y Quirúrgicas. Colaboradora en InTeO.

Mª Paula Noce

Graduada en Terapia Ocupacional por la Universidad de Málaga y Máster en Terapia Ocupacional en Neurología por la Universidad Miguel Hernández. Colaboradora de investigación en InTeO con contrato del Programa Investigo de la Generalitat Valenciana.

Campos Sánchez, I., & Noce, M. P. (2024, junio 26). Casos clínicos en terapia ocupacional. PublicaTO – Habilidades Científicas en Terapia Ocupacional de InTeO. https://hacto.umh.es/2024/06/26/casos-clinicos-en-terapia-ocupacional/